Le vaudou hollywoodien : entre épouvante et parabole de l’esclavagisme et de la ségrégation raciale

Cette histoire tragique se prête bien en effet à l’élaboration de récits épouvantables où toutes sortes de fantaisies narratives sont possibles. Pourtant, ce divertissement ne nous détourne pas complètement du réel, il s’en rapproche même parfois au point de nous révéler, à travers des pratiques vaudoues fictives, des réalités incontestables.

Peut-on dès lors considérer ce genre cinématographique plutôt comme un regard acéré sur le monde issu de l’esclavage ? Le récit fantastique du vaudou hollywoodien nous y incite dans la mesure où il rend notamment possible l’inconcevable, c’est-à-dire la circulation entre le monde des vivants et des morts, entre le passé et le présent. Il dessine aussi un espace où de puissantes forces maléfiques peuvent mettre en œuvre, par le biais de l’envoûtement, imprécations et vengeances. En somme, le vaudou du grand écran peut être l’instrument du Malin, mais aussi la voie surnaturelle que peut prendre la soif de justice.

Vaudou et morts-vivants : la plantation comme territoire de souffrance

La plantation, sous les dehors luxueux et élégants de la demeure du maître, c’est d’abord le règne de la mort. C’est ce que semble nous dire Victor Halperin qui, dès les premiers instants de White Zombie (1932), transporte ses protagonistes sur une route de campagne haïtienne où la mort est omniprésente.

White Zombie (1932) , Victor Halperin

Répondant à l’invitation de Charles Beaumont, propriétaire d’un domaine de culture de la canne à sucre, un jeune couple, Neil Parker et Madeleine Short, est confronté d’emblée au surnaturel et à l’épouvante. Animé des pires intentions et guidé par un esprit de convoitise, Charles Beaumont, qui désire ardemment Madeleine Short, a recours à des forces malfaisantes, dont il croit pouvoir tirer profit en toute impunité. Son plan démoniaque est de soustraire Madeleine Short à son futur époux en la transformant en zombie avant de lui redonner vie pour satisfaire son désir de possession.

https://archive.org/details/WhiteZombieHQ

Le maître-d’œuvre de cette monstruosité est son contremaître blanc nommé Legendre (est-ce une indication généalogique ?) qui règne sur un atelier sinistre de transformation de la canne à sucre où un silence de mort domine et où s’active une ronde d’esclaves dans un état de servitude saisissant. On peine d’abord à discerner s’ils sont vivants ou morts, tant les gestes sont mécaniques et les visages inexpressifs. Puis la vision de cauchemar devient claire lorsque le spectateur découvre, à la faveur d’un accident dans la chaîne de travail, que la machine broie indifféremment la canne et les hommes… sans susciter la moindre réaction de quiconque. Cet état paradoxal de mort-vivant est également repris par Jacques Tourneur dans I walked with a Zombie (1943).

https://archive.org/details/i-walked-with-a-zombie

I walked with a Zombie (1943), Jacques Tourneur

Ici, la pratique vaudou est à nouveau le moyen d’une entrave, d’un contrôle, celui du corps d’une femme, Jessica, épouse de Paul Holland, riche propriétaire terrien sur l’île imaginaire caribéenne de Saint-Sébastien. Jessica Holland est atteinte d’un mal qui semble incurable et son état physique végétatif demande une attention constante. Paul Holland recrute à cette fin, Betsy Connell, une infirmière venue tout spécialement du Canada pour assurer ces soins quotidiens.

Sur le bateau qui les mène vers l’île, Betsy Connell s’émerveille des beautés qui l’entourent, mais Paul Holland interrompt cette contemplation sereine en déclarant, avec une certaine inélégance, « la lueur des eaux provient des millions de corps morts » avant de conclure « il n’y a aucune beauté ici, seulement la mort ».

A peine débarquée, la jeune infirmière croise sur son chemin la canne à sucre portée à dos d’homme, et elle découvre, par l’entremise du conducteur du carrosse qui la conduit dans la maison du maître, que sa vision naïve de Saint-Sébastien a peu à voir avec le monde réel. Paul Holland ne manque d’ailleurs pas de lui rappeler une nouvelle fois la vraie nature de l’île caribéenne qu’elle vient de rejoindre. Face à la tête de proue d’un navire négrier, déposée dans le jardin de la demeure familiale des Holland, comme une preuve accablante et assumée de l’origine esclavagiste de l’opulence qui les entoure, il dit : « je vous l’ai dit Miss Connell, c’est un triste endroit ».

Le drame de la famille Holland tient tout en entier dans la sauvegarde obstinée et obsessionnelle des apparences. Jessica Holland et Wesley Rand, demi-frère et employé de Paul Holland, sont épris l’un de l’autre et envisagent de fuir le domaine pour vivre leur idylle. Avertie de cette intention, et plutôt que de voir la réputation de sa famille détruite, Madame Holland mère profère une malédiction vaudou qui s’abat sur Jessica, désormais privée de toute volonté. La description de cette semi-aristocratie sans noblesse prête à toutes les compromissions, y compris avec des forces occultes, pour sauver les convenances au prix de la liberté d’autrui, n’est pas sans rappeler l’atmosphère morale pesante du roman de Malcolm Lowry Au-dessous du Volcan.

King of the Zombies (1941), Jean Yarbrouck

Dans un registre différent, celui du film de propagande, King of the Zombies (1941), de Jean Yarbrouck, met en scène un médecin autrichien nazi, Miklos Sangre, adepte et maître du vaudou et de ses sortilèges. Pour servir secrètement les puissances de l’Axe, sur une île mystérieuse située entre Cuba et Puerto Rico, il a recours à une horde de zombies qui est heureusement bientôt défaite par l’action improvisée de James McCarthy, dont l’avion s’est crashé sur l’île quelques temps plus tôt.

Ici encore, la plantation est le lieu du contrôle du corps des individus par les voies surnaturelles de la pratique vaudou. Ces êtres privés de leur souveraineté corporelle, comme ceux évoqués précédemment, pourraient incarner de façon fictionnelle la notion de « biopouvoir » (ou « biopolitique ») développée par Michel Foucault (https://www.cairn.info/revue-multitudes-2008-3-page-195.htm?contenu=article).

https://archive.org/details/King_of_the_Zombies

Dans chacun de ces récits cinématographiques, l’entrée par effraction dans le royaume des morts, par le biais de rituels vaudous, est lourde de conséquences et confine au satanisme, dans la mesure où elle transgresse la frontière naturelle séparant les morts des vivants. Le vaudou apparaît ainsi comme une des voies empruntées par les démons pour agir ici-bas. La transgression, définie comme marque démoniaque par de nombreuses traditions religieuses, est d’ailleurs bien illustrée par le film d’Alan Parker Angel Heart (1987).

Le vaudou hollywoodien : représentation d’un des visages polymorphes du Diable

Dans le roman de William Hjortsberg, Falling Angel, le thème vaudou est habilement inséré dans une intrigue policière qui s’avère vite étrange puis surnaturelle. Adapté à l’écran par le cinéaste britannique, le film met en images Harry Angel (l’ange déchu), détective privé de son état, chargé par un certain Louis Cyphre (Lucifer, magnifiquement interprété par Robert de Niro) de retrouver la trace de Johnny Favorite, un chanteur à la relative et déjà ancienne notoriété. Sa quête est celle d’un homme qui a cru pouvoir flouer le Prince des ténèbres en ne respectant pas l’engagement de donner son âme pour prix de sa notoriété.

Angel Heart (1987), Alan Parker

https://archive.org/details/angel-heart_202108

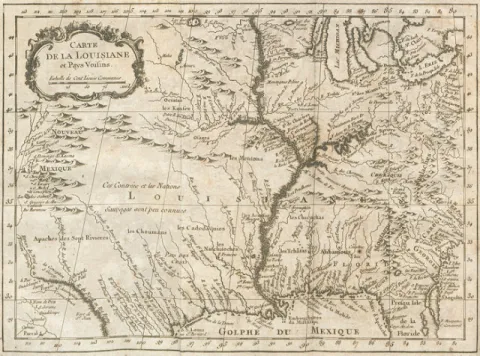

Le Diable est ici très proche et de figure humaine, comme celui dépeint par Nikolai Gogol (https://www.persee.fr/doc/slave_0080-2557_1977_num_50_1_2044), il est le révélateur de la duperie vainement élaborée par Johnny Favorite pour échapper à son destin infernal. Un stratagème occulte et sanglant est l’outil de cette duperie, comme on le comprend lors du déplacement du détective en Louisiane pour les besoins de son enquête.

L’intrigue s’y dénoue à la faveur de trois transgressions majeures, le meurtre, l’anthropophagie et l’inceste. Le spectateur découvre en effet qu’Harry Angel n’est autre que Johnny Favorite et que sa mémoire défaillante est le véritable objet de son enquête. Durant tout ce récit, le spectateur peine à distinguer le territoire de la dévotion à Dieu du domaine du Mal. A New York tout d’abord, où Louis Cyphre a pris place au sein même d’une église, où il semble régner paradoxalement en maître, comme le suggère la mort violente survenue dans ce lieu saint d’une femme victime de son mari. Dans le bayou ensuite, où on retrouve cette indistinction entre Bien et Mal, lors d’une cérémonie vaudoue menée par la prêtresse mambo Epiphany Proudfoot (la fille de Johnny Favorite), qui est en réalité un simple instrument luciférien. Le désir de vengeance et de justice est un autre thème hollywoodien adossé à l’histoire de l’esclavage, il a notamment été porté à l’écran par Bernard Rose dans Candyman (1992).

Candyman (1992), Bernard Rose

« If you wrong us shall we not revenge ? » cette phrase extraite de l’acte 3, scène 1 prononcée par Shylock dans Le marchand de Venise de Shakespeare pourrait être le fil conducteur du film de Bernard Rose, servi par une remarquable atmosphère sonore qui doit beaucoup à la musique de Philip Glass. Il y est en effet question d’injustice et de vengeance.

https://archive.org/details/turner_video_2041/history/files/2041.mp4.~1~

Helen Lyle, étudiante à l’Université de Chicago dans l’Illinois, se consacre à l’étude des légendes urbaines, son champ de recherches la conduit à découvrir l’existence du mythe de « Candyman » lors d’une conversation tout à fait informelle avec le personnel chargé du nettoyage des locaux universitaires. Dans cette scène, la science perd son monopole d’accès unique à la connaissance, elle apparaît comme un mode d’accès parmi d’autres et, dans cette diversité de voies vers le savoir, figurent les mythes qui ont une pertinence certaine, comme nous l’ont enseigné Georges Dumézil et Claude Lévi-Strauss. Helen Lyle va donc faire l’expérience de cette compréhension non scientifique du monde qui l’entoure. Ce monde est celui des séquelles de l’esclavage et de la ségrégation sociale et raciale.

Candyman est le fils d’un descendant d’esclave, peintre particulièrement doué, il est victime de la fureur du père de la femme blanche dont il s’est épris. Pour mettre un terme définitif à cette relation amoureuse naissante, le père commandite la mise à mort du peintre. Sa main droite est coupée, son corps recouvert de miel et livré aux piqûres d’abeilles, avant d’être brûlé. Ce déchaînement inouï de violence porte la marque symbolique de la profanation des corps propre à l’esclavagisme.

Au-delà du récit surnaturel (à l’énonciation répétée de son nom, Candyman apparaît et se fait justice aveuglément), le film dessine une géographie sociale et raciale bien réelle de la ville, il interroge aussi l’origine et l’inégale répartition de la prospérité. Cette prospérité urbaine, faite de tours de verre et d’un enchevêtrement de voies autoroutières, comporte une zone d’ombre sous la forme d’un essaim, clairement visible au tout début du film. Cette ombre trouve peut-être sa source dans les fondations esclavagistes de l’accumulation capitalistique qui a rendu possible le développement et l’expansion économiques de nombreux pays bénéficiaires de la traite négrière. Ainsi, les banques de Wall Street occupent-elles aujourd’hui très symboliquement l’ancien marché aux esclaves de New York, comme le rappelle Anne-Claire Faucque dans « L’esclavage en milieu urbain : le cas de New York au xviie siècle », Transatlantica.

Le vaudou hollywoodien, loin d’être un genre mineur, a su mettre en lumière l’histoire de l’esclavage au travers de récits fantastiques et épouvantables, où zombies et démons ont une place de choix. Il a su, malgré le caractère foncièrement imaginaire des scénarios, souligner les permanences du traumatisme de la traite. Ce registre de l’horreur est peut-être d’ailleurs celui qui convient finalement le mieux pour exposer la monstruosité du fait esclavagiste.

Pour aller plus loin :

- Christina Mobley, « Christian, not Christian Anymore' : Central Africans, Haitian Vodou, and the Haitian Revolution, 1791-1804 »

http://www.manioc.org/fichiers/V14325 - Valentine Loup, « Du "Réalisme merveilleux" de Jacques S.Alexis aux polars vaudou de Gary Victor : entre résurgences et transformations »

http://www.manioc.org/fichiers/V15203 - William Buelher Seabrook, The Magic Island. Hamburg, Paris, Milano : The Albatross. 1929

http://www.manioc.org/patrimon/CAE19035 - Louis Charles Royer, Vaudou : roman de mœurs martiniquaises. [Paris] : Les Editions de Paris. 1944 http://www.manioc.org/patrimon/HASHd56cb087a62e90f4c8dd1a

- Faustin Edmund Wirkus, Le Roi Blanc de la Gonave : le culte du vaudou en Haïti, 1915-1929 http://www.manioc.org/patrimon/LAM18022

- Justin Chrysostome Dorsainvil, Vodou et névrose : médico-sociologie. Port-au-Prince, Haïti : Imprimerie La Presse. 1931

http://www.manioc.org/patrimon/LAM18023

Et pour les amateurs de zombies, le classique de George Romero !

- The Night of the living dead (1968)

https://archive.org/details/Night.Of.The.Living.Dead_1080p/NightOfTheLivingDead.m2ts